Dossier

Le droit d’auteur en milieu scolaire

🚩 La DRANE Bourgogne-Franche-Comté n’est pas spécialisée dans les questions juridiques.

Ce dossier est fourni à titre informatif seulement et n’est pas en soi, un texte juridique.

Comment utiliser des contenus tiers de manière éthique et responsable ?

La diffusion en classe de toute œuvre créée par un tiers, dans le cadre d’un enseignement ou d’une action éducative, doit se faire dans le respect de la propriété intellectuelle.

Ainsi, l’utilisation en classe de livres, de musiques, d’images ou d’extraits de films invoque la propriété intellectuelle.

Notez que selon que vous souhaitez diffuser des extraits d’œuvres protégées par le droit d’auteur auprès de vos élèves ou diffuser ces supports pédagogiques publiquement sur internet, les règles ne sont pas les mêmes.

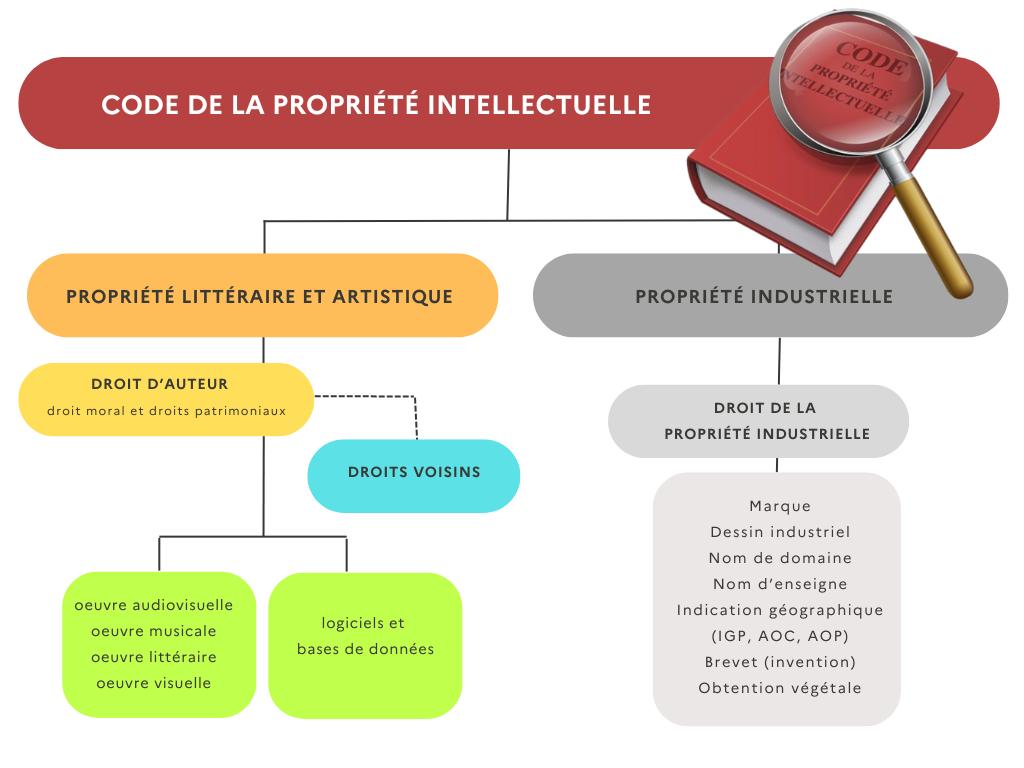

Le Code de la propriété intellectuelle se divise en 2 grandes catégories : la propriété industrielle (brevets, marques…) et la propriété littéraire et artistique (droits d’auteur).

Le fait d’avoir « acheté » une œuvre ne donne pas automatiquement de droits d’exploitation sur l’œuvre (ce n’est pas parce qu’on a acheté légalement un tableau qu’on a le droit d’éditer des cartes postales représentant ce tableau). Dans ce cas précis, il faut distinguer la propriété matérielle de l’objet (le propriétaire du tableau qui a le droit de le détenir chez lui) et la propriété intellectuelle sur l’œuvre (l’auteur du tableau qui a seul le droit d’autoriser son exploitation.

Droit(s) d’auteur, libre de droit, licence libre : défaisons l’amalgame

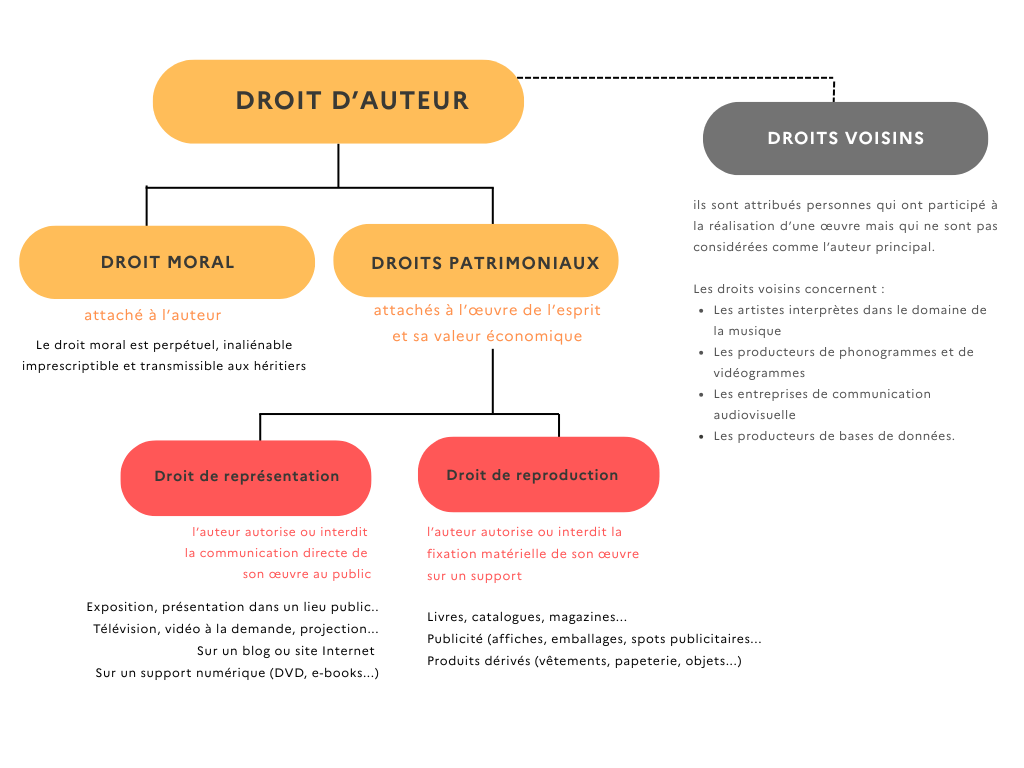

Droit d’auteur = droit moral + droits patrimoniaux

Le droit d’auteur ne protège ni les idées ni les concepts. Il ne protège pas non plus l’œuvre.

Le droit d’auteur protège la personne qui crée une « œuvre de l’esprit ».

Du seul fait de sa création (même inachevée), l’auteur d’une œuvre jouit sur celle-ci du droit d’auteur. Aucune démarche n’est nécessaire pour acquérir ce droit.

Ce droit comporte des attributs d’ordre moral et patrimonial.

Les œuvres dites « libres de droit » (autrement dit, tombées dans le domaine public)

Le domaine public recouvre les œuvres dont les droits patrimoniaux ont expiré. Ces œuvres sont dites « libres de droit » et peuvent être republiées, représentées, reproduites ou adaptées librement, sans contrepartie financière, même pour en faire le commerce.

L’entrée dans le domaine public ne signifie pas absence de restriction.

En réalité, en droit français, la notion « libre de droits » n’existe pas, c’est un abus de langage puisque toute œuvre reste soumise au droit moral, incessible et perpétuel. C’est pourquoi d’ailleurs, il n’est techniquement pas possible, en France, de mettre une œuvre volontairement dans le domaine public (la licence libre Creative Commons 0 tente de s’en rapprocher le plus possible).

Internet abolit toute notion de frontière géographique mais il faut garder en tête que les délais d’entrée dans le domaine public varient d’un pays à l’autre. Une recherche doit donc systématiquement s’imposer afin de savoir si une œuvre est tombée ou non dans le domaine public, d’autant plus qu’il existe des dispositions particulières (inédits posthumes, prorogations de guerre, utilisation d’un pseudonyme…) ainsi que des subtilités.

Les œuvres diffusées sous licence libre

Ne pas confondre la notion d’« œuvre libre de droits » relevant du domaine public avec celle d’« œuvre diffusée sous licence libre ».

Les licences libres sont des autorisations non exclusives permettant aux auteurs/créateurs d’autoriser le public à effectuer certaines utilisations sur leurs productions : partage à l’identique ou non, modification ou non, commercialisation ou non etc.

Parmi les licences libres les plus connues, on peut citer les licences Creative Commons.

Le droit d’auteur, qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce qu’une œuvre de l’esprit ?

Une œuvre de l’esprit est une création originale.

Parler d’originalité d’une œuvre, au sens juridique du terme, indique que l’œuvre reflète la personnalité de son auteur. Il peut donc s’agir d’une création intellectuelle qui repend une idée antérieure (deux pièces de théâtre sur le même thème, réalisées à des moments différents ou par des auteurs différents, sont deux œuvres originales distinctes).

Le droit d’auteur ne protège ni les idées ni les concepts. Il ne protège pas non plus l’œuvre.

Le droit d’auteur protège la personne qui crée une « œuvre de l’esprit ».

Du seul fait de sa création (même inachevée), l’auteur d’une œuvre jouit sur celle-ci du droit d’auteur. Aucune démarche n’est nécessaire pour acquérir ce droit.

Le droit moral et les droits patrimoniaux

- Le droit moral naît de la création de toute œuvre, même sans mention « droits réservés », « copyright » ou indication d’un dépôt quelconque.

Le droit moral est strictement attaché à la personne de l’auteur (art. L 121-1) : une œuvre de l’esprit appartient toujours à son auteur qui seul a le droit de la divulguer via les procédés et sous les conditions qu’il a établis (droit de divulgation). C’est précisément le droit moral qui oblige les enseignants à citer l’auteur et à mentionner la source quand ils utilisent son œuvre en classe (droit au respect du nom et de la qualité). Le droit moral permet à l’auteur de s’opposer à une diffusion de son œuvre qui serait faite sans son consentement, qui dénaturerait son œuvre (droit au respect de l’œuvre). Même après avoir donné son autorisation, l’auteur peut faire cesser toute exploitation de son œuvre (droit de retrait et de repentir). Le droit moral est « perpétuel, inaliénable, imprescriptible et transmissible aux héritiers ». Si la mention de la source et de l’identité de l’auteur fait défaut, alors l’usage de l’extrait ou de la citation s’apparente au plagiat.

- Les droits patrimoniaux s’attachent « à la valeur économique de l’œuvre lors de son exploitation, à savoir en cas de représentation et de reproduction ». Autrement dit, les droits patrimoniaux permettent à l’auteur de contrôler l’exploitation de ses œuvres avec une contrepartie financière ou à titre gracieux. L’œuvre est protégée durant toute la vie de l’auteur et jusqu’à 70 années après sa mort (art. L 123-1).

⩥ Le droit de reproduction, c’est le droit exclusif pour l’auteur d’autoriser ou d’interdire la fixation matérielle de son œuvre sur un support.

L’artiste peut donner son accord, refuser ou poser des conditions : le choix lui appartient.⩥ Le droit de représentation, c’est le droit exclusif pour l’auteur d’autoriser ou d’interdire la communication directe de son œuvre au public.

Les exceptions aux droits patrimoniaux du droit d’auteur

Les exceptions traditionnelles les plus courantes

Les exceptions au droit d’auteur concernent plus exactement les droits patrimoniaux du droit d’auteur.

La loi autorise l’utilisation de l’œuvre divulguée, sans autorisation de l’auteur mais à condition de le citer, dans les cas suivants (article L. 122-5) :

- L’exception de revue de presse (utilisation d’articles dans une revue de presse par un journaliste)

- L’exception de représentations privées et gratuites (représentations effectuées à titre gratuit et exclusivement dans un cercle familial ou familier)

- L’exception de la copie privée (reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé)

- L’exception de parodies, pastiches, caricatures (reproduction sans risque de confusion avec l’œuvre originale, s’il y a une intention humoristique, si cela ne nuit pas à l’auteur parodié, si la démarche n’est pas uniquement guidée par la volonté de tirer profit de la notoriété de l’œuvre détournée)

- L’exception d’analyses et courtes citations (l’extrait doit être sourcé, court et justifié « par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elle est incorporée ». Cela ne concerne que les œuvres textuelles.

Les exceptions modernes liées à l’émergence de pratiques numériques

Le droit d’auteur évolue avec son temps et s’adapte à l’ère du numérique.

- La loi du 1 août 2006 relative au Droit d’Auteur et aux Droits Voisins dans la Société de l’Information (dite loi DADVSI) autorise l’utilisation, sous certaines conditions, d’œuvres protégées par le droit d’auteur grâce aux exceptions suivantes :

l’exception de conservation pour les services d’archives, de musées et de bibliothèques ; l’exception en faveur des handicapés; l’exception dépôt légal; l’exception pédagogique et de recherche.

- La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique: parmi les pratiques permises par cette loi, on relève notamment la ‘liberté de panorama’ qui permet désormais aux particuliers de reproduire ou de diffuser l’image d’une œuvre architecturale ou d’une sculpture protégée se trouvant, de manière permanente, dans l’espace public. Depuis 2016, enseignants et élèves ne courent donc plus de risque juridique s’ils prennent une photo de groupe devant la pyramide du Louvre.

Focus sur l’exception pédagogique

L’utilisation de contenus tiers, tous médias confondus (images fixes, arts visuels, vidéos, livres, périodiques, musique) par les communautés enseignantes se situe dans le cadre légal de l’exception pédagogique qui est entrée en vigueur en 2009.

Le périmètre du cadre pédagogique

Les enseignants peuvent invoquer cette exception à condition que l’acte d’enseignement

- soit dispensé au sein d’un établissement scolaire

- à des fins strictement pédagogiques (tout usage à des fins récréatives ou commerciales est exclu)

- devant un groupe majoritairement composé d’élèves ou étudiants.

Ces trois conditions doivent obligatoirement être réunies.

L’exception pédagogique réglemente la ‘représentation’ et la ‘reproduction’ des œuvres protégées. Elle autorise, dans certaines limites :

- l’utilisation en classe présentielle ou classe inversée

- la photocopie ou le scan

- la reproduction numérique sur clé USB, sur ordinateur ou sur un cloud avec accès par authentification

- la transmission aux élèves par messagerie électronique

- la diffusion sur l’ENT de l’établissement avec accès par authentification étant entendu que tout cela soit restreint aux élèves (inclure les parents constituerait un usage abusif). B. L’exception pédagogique ne couvre par les articles des blogs ENT en visionnage direct.

Les œuvres couvertes par l’exception pédagogique

Afin que les enseignants puissent exploiter des œuvres protégées, des « accords sectoriels » ont été signés entre le ministère de l’Éducation nationale et des organismes représentant les intérêts des auteurs et des éditeurs.

Autrement dit, ces exploitations sont possibles dans la mesure où elles sont compensées financièrement par le versement d’indemnités forfaitaires, par le Ministère, aux sociétés de gestion des droits des auteurs :

Les accords sectoriels présentés dans le BO du 04/02/2010 définissent les conditions d’usage autorisés des œuvres cinématographiques et audiovisuelles (société des producteurs de cinéma et de télévision PROCIREP),

des enregistrements sonores d’œuvres musicales, des interprétations vivantes d’œuvres musicales, des vidéo-musiques (société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique SACEM)

Les accords sectoriels présentés dans le BO du 29/09/2016 définissent les conditions d’usage autorisés des œuvres écrites (= livres), des œuvres musicales éditées, des périodiques (= magazines), et œuvres visuelles (signés avec les sociétés représentant les titulaires de droits)

Le « Protocole d’accord CFC » du 03/03/2023 permet la reprographie des œuvres qui ne sont pas couvertes par l’exception pédagogique : les manuels scolaires, les partitions de musique et les œuvres des arts visuels.

à retenir

- L’exception pédagogique ne concerne que les droit patrimoniaux (l’auteur de l’œuvre exploitée en classe doit obligatoirement et systématiquement être cité en vertu du droit moral)

- Le stockage ou archivage numérique doit être temporaire

- « Le recours à la reprographie doit être exceptionnel »

- L’exception pédagogique ne s’applique pas aux contenus des sites web !

Les enseignants et les élèves en tant qu’auteurs

Les cours des enseignants constituent des « ressources éducatives libres »

Aux yeux du droit d’auteur, leurs cours sont des « œuvres de l’esprit ». Toutefois, étant entendu que l’État rémunère les enseignants pour produire ce travail, les contenus pédagogiques créés sont considérés comme des « biens communs » qui appartiennent à l’ensemble des citoyens et que personne ne devrait privatiser ni revendiquer un monopole d’exploitation (il paraitrait légal mais néanmoins illégitime de demander une seconde rémunération). Cela signifie qu’un enseignant ne peut s’opposer à la publication de son travail ni demander à être rémunéré, à condition que l’administration l’utilise dans le cadre de ses missions de service public et qu’elle n’en fasse pas une exploitation commerciale.

Certains travaux d’élèves sont protégés par le droit d’auteur

Cela concerne une rédaction, une œuvre picturale, cinématographique, photographique, sculpturale, littéraire créée dans le cadre des travaux pédagogiques.

Des exercices exécutés sous des consignes très précises, définis par l’enseignant et n’impliquant pas un investissement personnel conséquent de l’élève ne sont pas considérés comme des œuvres de l’esprit.

Aucune autorisation n’est exigée si ces travaux pédagogiques sont exploités de manière strictement pédagogique en classe. En revanche, une diffusion sur le blog ou le site web de l’établissement, lors d’une journée portes ouvertes ou encore lors d’une expo en dehors de l’établissement nécessite une autorisation préalable.

Les ressources créées par des enseignants ainsi que les travaux d’élèves sont de plus en plus nombreuses à être publiées sur les réseaux sociaux. Le risque est l’appropriation violant les droits d’auteur des enseignants et des élèves pour servir des fins commerciales. C’est une raison de plus pour ne pas utiliser ces plateformes en ligne privées comme des outils pédagogiques.

Le droit d’auteur à l’ère des outils IA : une zone grise juridique non encore régulée

Un cadre juridique pas encore à la hauteur des enjeux de propriété intellectuelle

Chacun a désormais la possibilité de générer des créations visuelles, textuelles, musicales ou vidéos sur simple requête en langage courant (‘prompt’).

En l’état du droit actuel, une création est protégeable par le droit d’auteur dès lorsqu’elle est originale, qu’elle constitue une œuvre de l’esprit et qu’elle est créée par des humains. Qu’en est-il des images réalisées par les enseignants créées dans le cadre de leur cours à l’aide de l’IA ? Demeurent-ils pleinement propriétaires de leurs créations ?

Le droit et la loi évoluent avec leur temps, les textes votés ci-dessous ont pour objet de moderniser le droit de l’Union européenne en matière de droit d’auteur en tenant compte de l’augmentation des utilisations numériques et transfrontières de contenus protégés.

- Code de la propriété intellectuelle dont la dernière version date de 2021

- Directive UE 2019/ 790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (DANUM): l’article 4 de la directive permet la fouille automatisée de textes et de données (Text and Data Mining) à condition que les auteurs -titulaires des droits- ne s’opposent pas à l’utilisation de leurs œuvres.

- Règlement européen sur l’intelligence artificielle du 1er août 2024 : l’ « AI Act » ne consacre pas de nouvelle règle pour le droit d’auteur mais il harmonise la législation en matière d’intelligence artificielle et impose notamment la diffusion des sources, pour une IA sûre, transparente et respectueuse des droits.

Une zone grise non encore régulée juridiquement subsiste puisqu’au sens de la propriété intellectuelle, l’auteur ne se conçoit que comme une personne physique et seules les œuvres dans lesquelles se trouve une véritable intervention humaine sont éligibles à cette protection. Il n’existe pas une réelle réglementation concernant la titularité ou les infractions prévues pour des contenus générés à l’aide de l’IA. En attendant, il reste à installer de vrais codes de conduite.

L’art du prompt pour dialoguer avec l’IA

Cette nouvelle ère de contenus générés par l’IA suscite interrogations et préoccupations concernant la créativité et l’originalité, ainsi que le rôle de l’homme dans la création artistique. Pour produire des textes, images, vidéos sur commande, les logiciels ont été entraînés à partir de corpus pré-existants extraits de sites internet accessibles en ligne, parmi lesquels figurent aussi bien des éléments anodins que des marques ou œuvres de l’esprit (c’est ce qu’on appelle le deep-learning). La DANUM de 2019 impose aux fournisseurs de modèles IA de demander l’autorisation aux auteurs d’œuvres protégées avant d’exercer leur droit de fouille dans les métadonnées. Or, en pratique, les fournisseurs d’IA générative ont été confrontés à la difficulté de distinguer les œuvres protégées de celles libres de droits, et par conséquent les ont souvent indistinctement inclus dans leurs bases d’apprentissage. Cette pratique a été qualifiée de ‘pillage d’œuvres’ et de ‘vol massif de travaux d’artistes humains.

🚩Les prompts (instructions données à l’IA en langage naturel) peuvent avoir des formes diverses : question, phrase, code informatique, agencés de manière à ce que l’IA utilisée fournisse une réponse finale précise et pertinente. Si un prompt est vraiment élaboré, il pourrait éventuellement être considéré comme une œuvre de l’esprit protégée. Des cas de jurisprudence, notamment dans les pays anglo-saxons, ont donné le ©copyright à certaines création visuelle générées artificiellement (exemple : An american piece of cheese, Portrait of Belamy, Zarya of the Dawn, God of AI….).

Il faut néanmoins retenir que, actuellement, en droit français, il n’existe aucun droit d’auteur sur une image, un texte, une vidéo, un son généré par l’intelligence artificielle. En pratique donc, tout se joue donc au cas par cas et il appartient aux tribunaux de se prononcer sur ce type de situation.

Exemples d’utilisation de l’IA par les enseignants

📑Cas d’usage N°1

Un professeur des écoles crée un jeu éducatif incluant des énigmes mathématiques permettant aux élèves d’avancer sur un parcours. Pour détenir des droits d’auteur sur son jeu, le professeur doit avoir joué un rôle essentiel dans sa réalisation dans les idées de questions à poser et le design du plateau de jeu. Le professeur devra vérifier l’absence de tout contenu protégé.

📑Cas d’usage N°2

Un enseignant de musique de collège génère une chanson pour le spectacle de fin d’année. Il pourra revendiquer le droit d’auteur sur les éléments qu’il a ajoutés (paroles, instruments) mais pas les parties générées automatiquement. L’enseignant devra conserver une trace des éléments ajoutés pour pouvoir bénéficier de ses droits d’auteur, vérifier les CGU de l’IA autorisent ou interdisent l’usage public sans licence de la musique. Le spectacle doit être gratuit pour pouvoir diffuser la musique publiquement.

📑Cas d’usage N°3

Un professeur de langues réalise une évaluation de contrôle continu qui prendre la forme d’un texte à trous. Il n’y a pas besoin de mentionner l’usage de l’IA dans l’évaluation puisqu’elle n’est pas vouée à être publiée. Deuxième remarque : si le professeur soumet son travail à l’IA pour l’adapter ou le reformuler, il conserve les pleins droits sur son travail. En revanche, si le texte est entièrement généré par l’IA, il n’y a donc pas de droits d’auteur. N.B. : le professeur ne peut pas soumettre des copies d’élèves à l’IA ou encore inclure des informations personnelles.

Pour aller plus loin

◀ Le droit d’auteur en milieu scolaire : Comment les enseignants peuvent-ils utiliser éthiquement des contenus tiers ? (DRNE RABFC, octobre 2024)

Ce dossier explore les complexités du droit d’auteur tout en clarifiant les concepts clés tels que les œuvres de l’esprit, le droit moral, les droits patrimoniaux, droits voisins et licences libres. Un accent particulier est mis sur l’exception pédagogique et de recherche, son périmètre, les types d’œuvres concernées et les modalités de leur utilisation en classe. Il souligne que l’exception ne s’applique qu’aux droits patrimoniaux et ne couvre pas les contenus en ligne. Le dossier aborde enfin le rôle des enseignants et des élèves en tant qu’auteurs, en soulignant que les cours des enseignants peuvent être considérés comme des ressources éducatives libres, tout en mettant en garde contre le risque de détournement des créations scolaires à des fins commerciales.

IA et droit d’auteur : qui détient les droits d’auteur d’une création générée grâce à l’IA ? (DRNE RABFC, juillet 2025) ▶

L’émergence de l’IA dans la création de contenus pédagogiques stimule et à la fois interroge car il n’existe actuellement pas de droit d’auteur sur les contenus générés par l’IA. Il néanmoins crucial que les enseignants comme les élèves se préparent à l’évolution du cadre juridique. Les décisions judiciaires à venir pourraient renforcer le droit d’auteur comme un rempart contre les abus potentiels de l’IA générative ; l’innovation ne doit pas compromettre les droits des créateurs. Ce document explore les manières les plus courant d’utiliser l’IA pour la classe et propose des recommandations éthiques et responsables. Un focus est mis sur la génération d’images par l’IA, avec des cas d’utilisation fréquents et des précautions à prendre.

Vos contacts à la DRANE

Léa BLANQUER : lea.blanquer@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr

Isabelle THEVENET : isabelle.thevenet@region-academique-bourgogne-franche-comte.fr

Page mise à jour le 01/07/2025